『Be a Better Doctor』

今月のゲストスピーカーは、フリンダース大学の教授で、豪州へき地医療学会の前会長を務められたLucie Walters先生。へき地で働く医師として、またへき地医療政策の提言者としてのご経験を、時に微笑ましいエピソードを交えながらお話いただきました。

豪州の医学部を卒業した後、イギリスに渡って産婦人科と小児科のトレーニングを終えると、南オーストラリアのマウントギャンビア(アデレードから450km)に赴任されたLuice先生。GP obstetricianとしてのキャリアは、既に25年を超えます。

結婚後の新居地としてマウントギャンビアを選んだ背景には、地域への深い感情がありました。田舎で幼少時代を過ごしたLucie先生は、地域の住民とともに生活を営む楽しさと豊かさを、身をもって知っていたのです。

出産後、医師の少ない病院を休むことができず、代わりに育児休暇を取られたご主人が、一日に数回ほど授乳にために赤ちゃんを病院に連れてきたとのこと。外来診療の合間に授乳する間、患者さんたちは、その「割り込み客」を温かく見守りながら待ってくれました。

そして、いつしか成長した子供たちが病棟回診に同行するようになると、先生は「baby doctor」の愛称で親しまれるようになったそうです。産婦人科医だから?或いはbabyを病院に連れてくるから?答えは、皆さまのご想像にお任せしましょう。

やがてLucie先生は、マウントギャンビアに必要な医療サービスを模索するため、州政府のメンバーとして医療政策の構築に携わるようになりました。また、フリンダース大学のPaul Warly医学部長とも手を携え、へき地医療教育の改革を推し進めてこられました。

豪州の医学生のうち、総合診療医を目指す比率は約40%。そのうちへき地専門医(=Rural Generalist)の志望者の割合は、約15%に過ぎません。へき地医療制度が州政府の後押しによって大きく動き出したここ10年間で著しく改善はしましたが、へき地の住民が全人口の30%を占める現状を見ると、まだ理想的とは言えません。

「新しいことにチャレンジするときは、自分にその役割が務まるか躊躇した。しかし、素晴らしい同志に支えられ前へ進むことができた」と仰った後、先生は最後に、「医師とチョコレートケーキ」の話をしてくださいました。

「医師の仕事をチョコレートケーキに例えるなら、専門医は一切れのケーキを上から下まで全部食べるのに対し、総合診療医はケーキ全体の上段のクリーム部分だけを食べます。きっと、両者が協力すれば、ケーキ全体を食べることもできますよね」

終始朗らかで楽しいレクチャーの中に、唯一、Lucie先生が力強く発言されたメッセージがありました。

「地域のニーズを理解し、医療制度の構築・改善に寄与できるチャンスがより多いことは、へき地医療の魅力のひとつです」

動画は、Lucie先生が「探偵のような仕事をする時もあるよ」とコメントしたエピソードです。どうぞ聞いてみてください。

へき地医療の取り組みについて、グローバルな視点から学ぶ「Be a Better Doctor」7月号では、エレクティブ研修(1年間の国内研修のあと、さらに3ヶ月間海外や国内で学ぶ選択研修)を終えた第1期生の3名に、研修の様子について報告していただきました。

上五島病院で1年間外科を学ばれた青木信也先生はオーストラリアを3カ月間、同じく上五島病院で整形外科を学ばれた高橋賢亮先生は、ネパールと国内を、島田総合病院で1年間学ばれた森田順先生は、オーストラリアをエレクティブ研修先として選ばれました。

青木先生は、クイーンズランド州のスタンソープ、エメラルド、ロングリーチにて合計3ヶ月間、森田先生は同じくクイーンズランド州のイニスフェイルと木曜島にて、合計4週間に渡り、現地の医療を見学されました。研修を終えた二人が口を揃えてお話されたのは、 へき地医療を支えるシステマティックな教育と連携システムの重要性でした。

オーストラリアにおいても、知識や技術の習得が大事なのはもちろんですが、へき地医療教育において、すべてを完璧に習得することは困難であり、ガイドラインやオンライン教材にいつでも自由にアクセスできる環境により、医師の能力を補完する仕組みが整えられているとのことでした。

「医師のやるべきこと」は、医療資源や働く場所に応じて変わるものですが、オーストラリアではその基本的な内容が具体的に明示されているほか、個人のスキルを超えてしまった場合のセーフティネットもしっかりと張り巡らされており、国や地域全体が一つの強力なシステムとしてへき地を支えているとのことでした。

また、搬送医療(=retrieval service)と遠隔医療(=telehealth)が活用されている様子から、日本の離島・地域医療の課題をさらに深く認識するに至ったと語られました。

一方、人口の83%がへき地に住むネパールにおいても、最も貧しいとされるルクムに滞在した高橋先生のお話からは、切実な医療の現状をうかがい知ることができました。病人を乗せた「かご」を背負った住民が、舗装されていない険しい山道を長い時間を掛けて踏破し、やっとの思いで病院に来ることも珍しくないそうです。ネパールでは、低額で診療を受けるために、患者は政府の運営する病院に行く必要があるそうで、医療以外の多くの要因について考えさせられました。

高橋先生はその後、隠岐島前病院の白石吉彦先生のもとで整形内科を、ワークショップで教えてくださった島田総合病院の山本雅昭先生のもとで眼科を学ばれました。隠岐島前病院では、「すべての医師がすべての患者を診る」ことをサポートするためにも、診察室に1台のエコーやメディカルクラーク、撮った写真をその場でカルテに取り込む機能など、医師不足を補うための体制が敷かれているそうです。島田総合病院では、眼科の基本的な検査から器具の使い方、手術の介助まで学ばれたそうです。

以上のご報告の後、最後に、第1期生から第2期生に向けて、「明確な目標を持とう」、「いろいろな出会いを大事にしよう」といったメッセージが送られ、報告会は終了しました。

第1期生とともに歩んできた初年度の試みでは、突然の変更や予期せぬ困難に喘ぐ事態も多々ありました。にも拘わらず、それぞれの研修先で最善を尽くし、最終的にはエレクティブ研修の成果にまで繋げていただいた第1期生の方々には、心から感謝の意を表したいと思います。

さて、第2期生のエレクティブ研修は、来年4月から始まります。

オーストラリア研修については、パートナーシップを結んだクイーンズランド州へき地医療部門(Queensland Country Practice)が、研修先の選定や研修生のサポートをしてくださっています。

またネパールやモンゴルについては、現地の医師と協力して、研修生受入の方策などについて具体化を進めて参ります。第1期生との15ヶ月間の経験を大事に、今後のプログラムに反映させていただく所存です。第1期生の皆様の益々のご活躍を祈っています!

「1957年、私の姉メリーは28週で生まれました。体重は2パウンド10オンス(約1190グラム)。3パウンドを切る赤ちゃんが生き延びられる可能性は1%に満たないと言われた時代でした。しかし、メリーは立派に成長して弁護士になりました」

赤ちゃんを、母親と兄弟が穏やかに見守る写真から、レクチャーがはじまりました。トレス海峡諸島の小さな島―木曜島でGPとして働くルース先生ご自身も32週間で生まれた体の弱い子だったそうです。

「メリーと私は町のGPのおかげで助かりました。お産、麻酔、手術、なんでもできる素晴らしい先生で、とても憧れていました」

世界のへき地医療を知るためのウェビナー「Be a Better Doctor」。第2回目のゲストは豪州へき地医療学会(ACRRM)会長の Ruth Stewart先生です。今年4月にインドで開催された WONCA Rural Health Conferenceで講演された「Close to Home」があまりにも素晴らしく、齋藤がニューデリーで直談判したそうです。

「Close to Home=家に近いところで」医療が受けられるとはどういうことなのか。

オーストラリアでは1992~2011年の間に、41%の産科が閉鎖しました。都市部への集中化という理由からです。ルース先生は、この現象にストップをかける意味でも、へき地で出産するのは都市部と同様に安全が確保されており、地方の産科閉鎖によりむしろリスクが高まることを、いくつもの文献を用いて説明してくださいました。産科のみならず、がん死亡率にも地域格差が生じており、近年さらに広がっているとのことです。

では、へき地で質の高い医療を受けることは可能なのでしょうか?

ルース先生は、ご自身の闘病経験をもとに話を続けます。

透析室で注射を打ちながらパソコンを打つルース先生の写真がでてきました。悪性リンパ腫を患い、都市部の病院で抗がん剤治療を2サイクル受けたのち、「家に帰りたい」と担当医に相談し、木曜島に帰ってきて、抗がん剤治療を受けているところの写真です。家から50メートルのところにあるGPが、ケアンズの腫瘍専門医と密に連携をとり、木曜島の腫瘍専門看護師が、ケアンズの看護師と連携して治療を支える。4000キロ離れた都市部の病院に通うことなく、同じレベルの医療が受けられています。

このルース先生が受けたTeleoncologyについて説明されている部分をどうぞご覧ください。

20年前、へき地に興味を持った医師が集まり、地域に必要な医療に資する医師を育てる方法を探った。

麻酔科、産婦人科、外科も必要であれば、子供からお年寄りまで診るための小児科、緩和ケアも必要。へき地医療に特化した研修プログラムの立ち上げは必然の結論だった。

紆余曲折を経て1997年に豪州へき地医療学会―Australian College of Rural and Remote Medicine(ACRRM)として独立した。

20年間の歩み。世界のへき地医療をリードする存在として革新し続けている。

今週のウェビナー「Be a Better Doctor」で、ゲストスピーカーのDavid Campbell先生(2005-2007年ACRRM会長、現在チーフセンサーとして研修プログラムの質の担保&評価担当)はACRRMの歴史で話を切り出しました。タイトルは「Rural Generalist Medicine goes global―ACRRM takes on the World」。

「Rural Generalist Medicine」は、2014年オーストラリアのケアンズで初めて開かれたWorld Summit on Rural Generalist Medicineで完成した「ケアンズ・コンセンサス」を用いて定義されました。「地域のニーズ」がぶれない軸となっています。

キーワードは、

・「Extended service」:総合診療に加え、地域のニーズにあった医療(例えば麻酔科、外科、産婦人科、小児科など)を提供する。

・「Population health approach」:地域の文化背景を理解し、住民全体の健康を促進し、平等な医療を提供する。

・「system of care」:地域のニーズに応えた効果的なケアを届ける多職種チームの一員として働く。

フェローシップ取得までの4年間プログラムの構成は、

・Core Clinical Training 基礎固め研修 1年

・Primary rural and remote training 離島へき地研修 2年

・Advanced specialised training 専門研修 1年(外科は2年)

そして、各フェイズの質を担保するために、相応したAssessmentが実施されます。

knows (Knowledge): Multiple choice questions (MCQ)

↓

Know how (Competency): Structured assessment using multiple patient scenarios (StAMPS)

↓

Show how (Performance): StAMPS, Case Based Discussion (CBD)

↓

Does (Action): Multi-source feedback (MSF), Procedural Skills Logbook, CBD

2期生の質問に対するDavid先生の答えからも多くの示唆が与えられます。

―「医学生にどのようにへき地医療のマインドを浸透させていますか?」

Rural Generalistがいまやオーストラリアで競争率の高い人気の専門となった背景には、医学生の間での高い認知度と関心があります。医学部の中には、1年間のへき地医療研修をRural Clincal Schoolなどで学ぶところもあり、へき地出身であること、へき地医療に触れる期間が長いことなど、いくつかの要因が、若手医師をへき地にリクルートできる要因となっています。

―「他国のへき地医療をどのようにサポートしていますか」

へき地専門医を育てる世界唯一のCollegeとして、カナダ、ニュージーランドなど他国のへき地医療教育のサポートにも力を注いでいます。ACRRM式カリキュラムを導入したり、運営や評価のアドバイスを提供したりします。

ACRRMの公認を得てスタートしたRGPJもそのひとつ。経験豊富な指導医と運営スタッフからアドバイスを頂いています。

去年4月にケアンズで開催された第3回World Summit on Rural Generalist MedicineでRGPJの公式発表をさせていただいたのも、ACRRMの全面的な支援あってこそのものでした。

今年10月には、ダーウィンで開催されるACRRM主催の Rural Medicine Australiaに、2期生と一緒に参加します。たくさん交流し、意見をぶつけ合って参りたいと思います。

(動画はRural Generalist Medicine定義のところです。どうぞご覧ください。)

『Rural Skills』

毎回、「離島やへき地で必要とされる手技」に焦点を当てて、日本人指導医による実践的な指導を受け、実際の現場でさらに一歩踏み込んだ外来診療が可能となる手技力の獲得を目指します。

月に一度の「スペシャリストによるレクチャー」ですが、今回のテーマは『救急医療』でした。

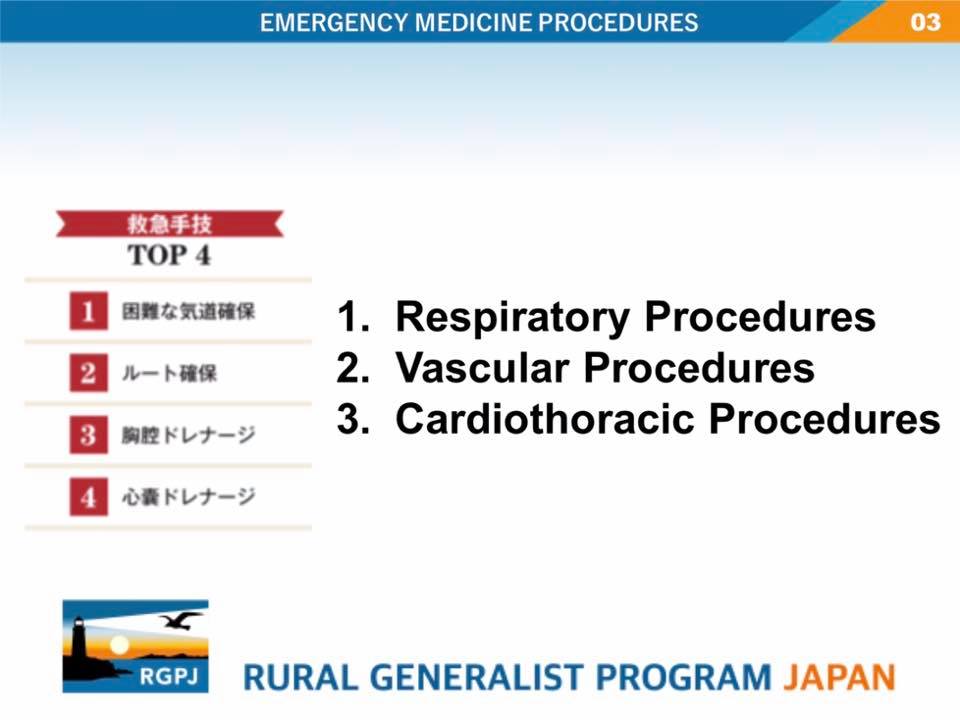

「Procedural GPの手技力(三輪書店)」を参考資料にして、「診療所で一人きりの時、気管挿管やルート確保が困難だった場合にどうするか」ということについて、研修生と議論を交わしました。

ひとり診療所、もしくは離島やへき地の病院でのひとり当直では、仲間は看護師さんと事務スタッフしかいません。

気管挿管はPlanAからEまでの5パターンのセオリーを頭にたたきこんで、ルート確保はPlanAからCまでの3パターンに加えて、補足の3パターンを。そして胸腔ドレナージについては最低限の処置としてfinger drainageを、最後に心タンポナーデ時に考えるべきこと等々。講義は、常にRural Emergency Medicineに焦点が絞られました。

離島やへき地では、日々のイメージトレーニングが大事であり、そのイメージ自体も「ひとりでできる」、「指導医の下でできる」、「術者の介助ができる」といったように、そのスキル・レベルを明確にする必要があります。

次回は、泌尿器科の手技です。

今月は産婦人科医の山口純子先生をお迎えし、総合診療に活かせる基礎知識を押さえる講義を行ったあと、女性のライフサイクルを医療の面からどう支えるかについて議論しました。

山口先生は離島の医師を目指し、ゲネプロの研修先のひとつでもある上五島病院の外科および産婦人科で鍛えたあと、旭川に産婦人科医として赴任。昨年再び長崎に戻り、日本に必要なGP OB育成の仕組みづくりに力を注いておられます。

<講義の概要>

・月経周期とホルモンの変動(エストロゲン&プロゲステロン、基礎体温の二相性)

・機能性子宮出血

・月経移動(低用量ピルの使い方)

・月経困難症

・避妊方法

・ピルの避妊以外の効用(月経困難症/過多月経の治療、貧血/子宮内膜症/卵巣癌/骨粗鬆症などのリスク低減)

女性のライフサイクルは、女性ホルモンの変化からも影響を受けることがあります。特に出産や閉経の時期には、身体的不調のみならずうつ病のリスクも増加しますが、医師がチェックの回数を増やし、その兆候に早めに気付くことが肝心です。

例えば、産後ケアにおいて、入院期間中や1ヶ月検診のほか、予防接種のための来院などは、母親の心身の状態をチェックできる良い機会です。本人の様態や子供との関わり方、周囲との協力体制があるかどうかを踏まえ、必要な対策を提案するのは医師の重要な役割といえるでしょう。

「離島などの小さなコミュニティでは、誰かが困っていたら割と周囲に気付かれやすいが、かかりつけ医制度のない都市部では、ひとりで抱え込んで孤立してしまう女性がより多い気がする」

山口先生は今回、このような課題も指摘されました。制度の改善と地域全体での取り組み、そして医師の思いが、女性のQOLの向上にとっていかに重要な要素であるかということについて、改めて考えさせられました。

今回も、レクチャーの一部を動画で共有します

「CBD Webinar with Specialists」第4回のテーマは、「離島へき地の総合診療医が身につけておきたい麻酔科について」です。

今回の講師には、麻酔科専門医であり、外科医として離島での勤務経験も持つ山口卓哉先生をお迎えしました。

ゲネプロにおいてもチーフメンターを務めていただいている山口先生には、研修生への医療面での指導のみならず、クリニカルビジットを通して、研修成果の評価にも携わっていただいています。

今回のレクチャーでは、「へき地で働く非麻酔科専門医が、全身麻酔を担当する際に必要とされるもの」に焦点が絞られ、「導入・維持・覚醒」の3つのステップについて講義していただきました。

全身麻酔の基本をベースに、自身が経験から体得したコツを惜しみなく伝授してくださる山口先生。

例えば、「適切なマスク換気が出来ているかどうかを判断するためには、どこに注目すべきなのか」「気管挿管の際に声門の正しい位置を見つける方法」など、画像とともにわかりやすく解説してくださいました。

講義中には、研修生からの質問が活発に飛び交う一幕も。

普段の実践で失敗したことや困ったことから生じた疑問に関する内容のものが多かったのですが、山口先生は適切な回答とともに、必要な参照資料を共有してくださいました。

研修生たちにはぜひ、ウェビナーで吸収したことを、実践を通して自分のものとしていただきたいと思います。

「CBD Webinar with Specialis」第3回では、やくも診療所の石井恵美院長をお招きして眼科についてご講義いただきました。

石井先生は、眼科医、内科医の二足のわらじ、そしてさらには漢方を極め、やくも診療所を立ち上げられました。ご自身で漢方薬を煎じ、鍼灸まで行っていらっしゃいます。

石井先生には、今年6月に三輪書店から出版した『Procedural GPの手技力』の眼科の部分をご執筆いただき、今回は、その中の一部を抜粋して講義いただきました。

1.視力測定

2.スリットランプ検査(角膜異物、結膜炎、逆まつげ)

3.眼底検査(網膜剥離、硝子体出血、分岐閉塞症、cherry-red spot、動脈の狭小化など)

4.眼科エコー(Bモード測定、ドップラー)

視力測定には、ランドルト環を用いる場合が大半ですが、在宅診療で測定する必要性が生じた場合には指数弁、手動弁等を使うこともあります。また、スマホの視力測定のアプリも状況に応じて活用するのも良いでしょう。

ちなみに、ランドルト環は世界共通のものではないようです。例えば、オーストラリアではアルファベットで、中国では「E」という文字の口が開いている方向で測定します。

スリットランプについては異物除去およびレッドアイについて議論が深まりました。

また、眼底検査に関する講義では、様々な症状を描いたイラストを使ってご説明いただきました。

「GP Road Map」シリーズの講師を務めてくださっているロナルド先生によると、眼底検査は、オーストラリアのGPにとっては基礎スキルのひとつで、高血圧や糖尿病、Tay-Sachs病(ユダヤ人の遺伝子を受け継ぐ人たちに高頻度に発病するとされる)などに起因するチェリーレッドスポットを診る場合にも用いられることが多いそうです。

CBD Webinar with Specialistsでは、これまで耳鼻科、皮膚科、眼科の先生方をお招きしてご指導を賜りました。総合診療医が身に付けたい手技に的を絞り、毎回のトピックを設定しています。

今後も引き続き、他の専門の指導医の先生方にご登場いただく予定です。

動画は、眼底検査についてイラストを解読していただいた部分から抜粋したものです。ぜひご覧ください。

へき地で働くGPに必要なスキルを専門医から学ぶCBD Webinar with Specialists。耳鼻科に続き第2回は皮膚科です。

講師は益田市医師会 大畑医院の大畑力院長です。益田で開業して30年。地域のベテラン医師から熟練の技を学ぶ「親父の背中」プログラムの「親父軍団」の中心メンバーです。

RGPJ研修生に必要なスキルとして、4つを挙げてくださいました。

・発疹のみかた

・蕁麻疹(抗ヒスタミン剤の使い方)

・夏によくみられる皮膚病

・マダニ(日本紅斑熱・ツツガムシ病、咬着したマダニの除去)

紅斑、丘疹、小水疱、落屑…といった発疹の名称、湿疹三角による原発疹のみかたなど、まずは基礎のおさらいです。蕁麻疹の抗ヒスタミン剤の使い方では、治療手順と選ぶ際の注意点を抑えていただきました。

夏によくみられる伝染性膿痂疹(トビヒ)、毒蛾皮膚炎、線状皮膚炎。毒蛾皮膚炎は1匹に10万~100万の毒針を持つ茶毒蛾の毒針が風とともに皮膚に刺さって起こる丘疹ですが、この日も5~6人の患者さんが来られたそうです。

大畑先生が30年前に益田で開業して、初めて日本紅斑熱を診たのは4年前。

当初は山奥で刺されるケースが多かったが、最近では市内でも刺されるようになったとのこと、マダニの生殖環境の変化が医療に如実に反映されているようです。

マダニを取る方法は、研修生が答えた「楔状に切って口器が残らないように取る」方法以外に、ペット用のダニ取りもあるようですが、なかなかうまくいかないそうです。

ワセリンを塗る方法もありますが、30分待たないといけない。切ったら、縫合にもう一度来てもらわないといけない。

みなさんはどうされますか?大畑先生の秘伝の除去術(動画)をどうぞご覧ください!

受験対策で必須なのが出題範囲と出題傾向の把握。

3年分の知識からターゲットとなる対象を絞り、重点的に攻略する。そして、自分の実力を知ることも大事。例えば、数学試験の最後の問題によく出る「微積分」は弱点だから、最後の問いはできなくても基礎レベルの(1)問は解けるようにする。

医者にもこのような「出題範囲」ならぬ「診療範囲」のガイダンスがあればいいな、という考えから生まれたのが「the Scope of Practice」です。

「初期研修ではここまで身につけておこう(Basic skills)」

「総合診療医は少し範囲を広げて(Intermediate skills )」

「1年間の専門研修ではここまで(Advanced skills)」

「専門医となったらさらにレベルアップ(Specialist skills)」

などといったように、目指すレベルを定めて、身につけるべき手技を明記したシラバスのようなものです。

実はこれはへき地医療の先進国オーストラリアのへき地医師教育から学び、日本版を作ったもの。広大なへき地に無駄がなく質の良い医療を届けているオーストラリアの20年間の試行錯誤の歴史は、日本のこれからの医療に大いに参考になるに違いありません。

Scope of Practiceの手技を各専門の指導医にオンラインで教えてもらう「Webinar with Specialists」を始めました。第1回は耳鼻科専門の飯塚崇先生(高野台いいづか耳鼻咽喉科院長)。外科研修の後、順天堂大学練馬病院耳鼻科課長を経て開業されました。

・鼻出血

・耳垢除去

・異物除去(外耳道異物、鼻内異物、咽喉頭異物)

・扁桃周囲膿瘍

の4パーツごとに、器具の選び方や処置の仕方などを症例を交えてレクチャーいただきました。

上五島、千葉県銚子市、高知県宿毛市、島根県益田市でトレーニング中の2期生が目指すIntermediate skillsつまり総合診療医が身につけたいスキルにフォーカスしました。

「魚の骨がのどに刺さった患者さんがよくご飯を丸呑みしたりしますが、それは大丈夫ですか」

「鼻出血を止める時に鼻くそが詰まってたら、そのまま押し込んでもいいですか」

実際に診た症例や、様々なシーンを想定した2期生からの質問が時に笑いを誘いながら次々と出てきました。

飯塚先生の回答はわかりやすく、人を安心させてくれるものを感じます。ウェビナーの録画の一部を共有します。どうぞご覧ください。

『Rural Skills Workshop』